日刊工業新聞、2007年(平成19年)2月19日

粒子のサイズが微細化することにより、通常の固体とは異なる特異な挙動を示すようになる粒子を「ナノ粒子」と呼ぶ。そのサイズはおよそ100ナノメートル以下である。ナノ粒子はもちろん粉体のカテゴリーに入るが、このような特異形態の粒子の取り扱いには、従来の粉体工学の領域を超えた新しい工学体系の構築が必要になる。著者はこの体系を「ナノパーティクルテクノロジー」と呼んでいる。カーボンナノチューブやフラーレンなど、ナノテクノロジーで注目されるこれらの材料はいずれもナノ粒子である。その一方で、ナノ粒子に対する安全性に関しては国際的な議論が活発に展開され、国際標準化機構(ISO)も活動を開始している。

ナノパーティクルテクノロジーはナノ粒子を人類の力で安全に制御することにより、産業への応用はもとより、エネルギーや環境、人口問題、感染症などの全地球的課題を解決するキーテクノロジーとして、今後ますますその発展が期待されている。

ここでは、著者らが最近進めているナノ粒子を活用した材料開発の事例を紹介する中で、ナノ粒子の持つ無限の可能性と、それを基盤的に支えるナノパーティクルテクノロジー体系化の重要性について論じてみる。

ナノ粒子接合による材料の高機能化

ナノ粒子は量子効果や融点降下など、バルクな材料には見られない特異的な挙動を示すが、これをうまく活用すれば従来にないブレークスルーが期待できる。ここでは一例として、著者らが進めているナノ粒子の接合による材料のナノ構造制御と機能化の展開について紹介する。

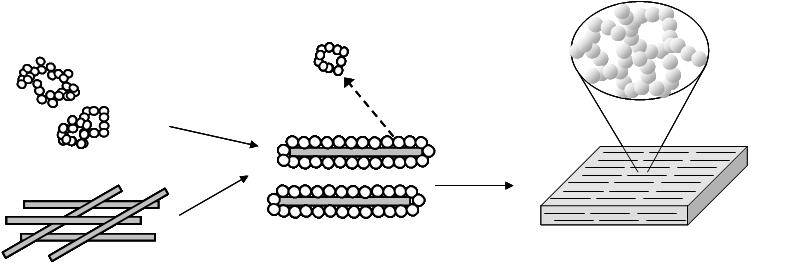

図1はそのモデル例を示したものであるが、ナノ粒子接合によるナノ・マイクロ構造制御により、薬物送達システム(DDS=ドラッグ・デリバリー・システム)や電子デバイス、燃料電池などの先端分野の中核となるさまざまな機能創製が実現できることが分かる。実際のナノ構造創製の実例として、ここではナノ粒子を活用したナノ多孔体材料の作り方について説明する。

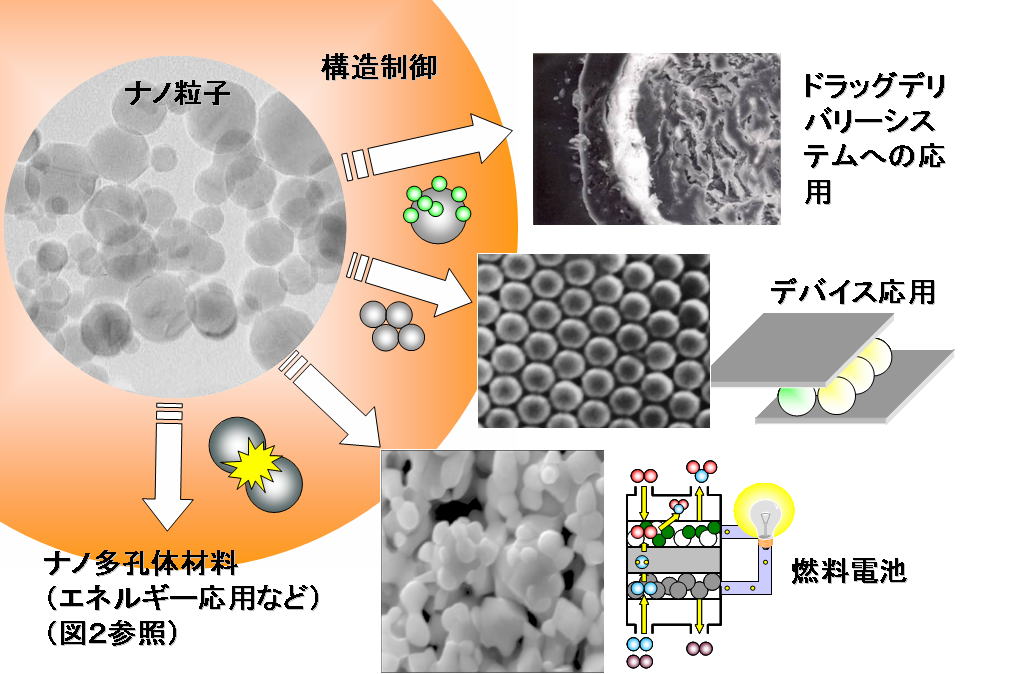

図2にこの材料の作り方を示す(参考文献1)。この手法はナノ粒子のサイズが極めて小さいことと、その表面が極めて活性に富むという二つの性質を巧みに利用したものである。

具体的には、ナノ粒子表面の活性を駆動力として両者を非加熱でリング状に接合することによってナノサイズの空間を作り、それを積み上げてナノ多孔体を作製するというものである。ここでは、バルク材料としての強度補強のため、前駆体として繊維状粒子表面にナノ粒子ブロックを複合化することにより、ナノ空間に囲まれた繊維状複合粒子を作る。この複合粒子集合体を成形することで、目的とするナノ多孔体材料を作ることができる。

作り方はオールドライプロセスというシンプルなものであり、原材料として使用するナノ粒子や繊維粒子も、低コストのものを含めてさまざまな選択が可能である。

実際に、この方法で作製した材料は、空げき率が80-90%と超軽量であり、強度も数メガパスカルに制御可能であるため、機械加工などが可能である。ナノ多孔体としてさまざまな興味深い性質を示すが、例えばシリカナノ粒子とガラス繊維粒子の組み合わせでは、100度Cで約0.0266W/(m・K)という超低熱伝導度を示す。

材料の組み合わせを工夫することにより、さらに高温場での超低熱伝導度を達成することも可能である。

今後の展開

一例を紹介しただけだが、ナノ粒子を応用した先端技術の開発にはその基盤として、ナノ粒子の構造制御と機能化、ナノ粒子による材料ナノ構造制御と新機能創製、ナノ粒子・ナノ構造体の計測と評価、ナノ粒子の安全性などに関する知識の体系化が必要である。

その第一ステップとして、06年4月に、世界に先駆けて「ナノパーティクルテクノロジーハンドブック」(監修=細川益男氏、編集委員長=野城清氏)が、日刊工業新聞社から出版された。現在、さらに英文出版の準備が進められており、今後、わが国がこの分野で世界をリードすることが期待されている。

また、最近の先端産業は学問の発展と同時並行的に発展する点に特徴がある。これらの技術基盤を先行して構築するため、著者は大阪大学接合科学研究所を中核に産学連携の研究会、「粉体接合プロセス研究会」を発足させた。今年度が活動4年目である。

この研究会ではナノ粒子の応用を図るうえでのキーテクノロジーとなる「ナノ粒子の分散技術の確立」と、それを基礎とした粒子・材料の構造制御と高機能化をテーマとし、七つの大学や研究機関の研究者による最新の技術シーズをパッケージとして産業界に技術移転することを目的としている。参加企業はこれらの成果を自らの研究開発に役立てることができる。

さらに、このような産学の情報交換を基礎として、大学と企業とが新しい研究開発を共同で推進することができる。そのほか、異業種交流など様々な自己増殖的な連携が進んでいる。この分野の産学連携の新しい取り組みといえるだろう。興味ある方は著者まで問い合わされたい。

ナノパーティクルテクノロジーはこのような多面的な展開により新しい学問体系を構築していくとともに、先行的な産学連携を通じて、新産業の創製に貢献するものと期待される。

・参考文献=H. Abe et al.:J. Am. Ceram. Soc., Vol. 88, 1359 (2005)

図1 ナノ粒子接合による材料構造制御と高機能化

図2 ナノ粒子接合によるナノ多孔体材料の作り方

シリカナノ粒子

ガラス繊維

<〜100nm

複合繊維粒子

ナノ多孔体材料